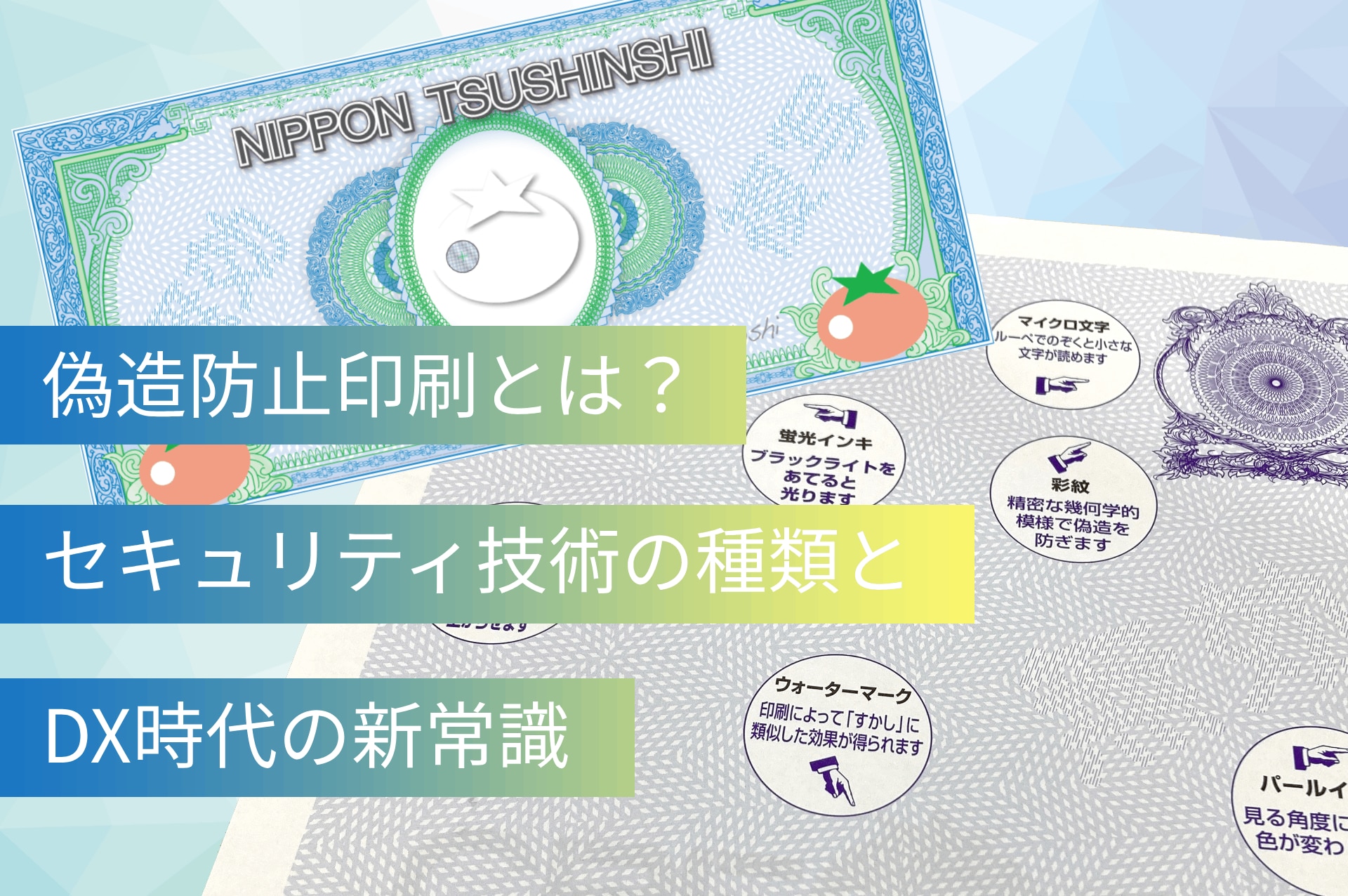

偽造防止印刷とは?セキュリティ技術の種類とDX時代の新常識

みなさんは偽造防止印刷と聞いて、どのようなものを思い浮かべるでしょうか?おそらく、多くの人が「紙幣」や「パスポート」と答えるのではないでしょうか。

実は、商品券や成績証明書、チケット、契約書、会員証など、私たちの身の回りには偽造防止印刷が施された印刷物がたくさんあります。これらの印刷物は「本物であること」「改ざんされていないこと」を証明する役割を担っており、その重要性は近年ますます高まっています。

本記事では、偽造防止印刷とは何か、その主な技術の種類、そしてデジタル化が進む現在におけるセキュリティ対策のあり方について解説します。

偽造防止印刷とは?

偽造防止印刷とは、不正な複製や改ざんを防ぎ、印刷物の真正性を保つために用いられる印刷技術の総称です。

この技術は、紙幣やパスポートのような高セキュリティが求められる文書に限らず、企業や団体が発行する証明書やチケット、クーポンなどにも幅広く応用されています。用途や予算に応じて複数の技術を組み合わせることで、偽造リスクを効果的に低減できます。

具体的な活用例は以下の通りです。

・金券(商品券、割引券、回数券、クーポン券)

・自治体が発行する書類(戸籍謄本、住民票、印鑑証明書など)

・保険証

・各種文書(契約書、領収書、保証書、鑑定書、許可証、機密文書など)

・入場チケット

近年では、ブランド保護や個人情報保護、各種証明書の信頼性向上といった観点から、民間企業においても偽造防止印刷の導入ニーズが高まっています。

偽造防止印刷の主な技術とその特徴

以下に代表的な偽造防止技術と、それぞれの特徴や実現コスト、偽造対策レベルを簡単にまとめた図表を紹介します。

技術名称 | 特徴・説明 | コスト感 | 偽造対策効果 |

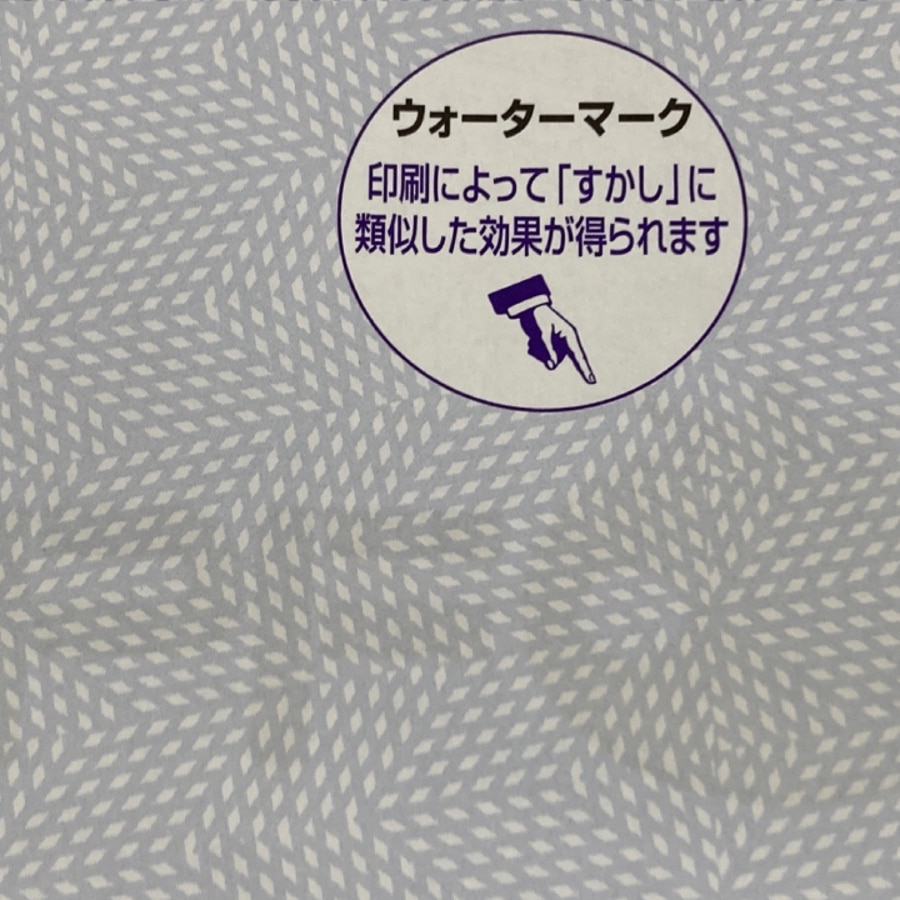

透かし文字 / ウォーターマーク | 紙を透かしたときに文字や模様が見えるようにする加工 | 〇 | ◎ |

マイクロ文字 | 拡大しないと読めない極小の文字 | 〇 | 〇 |

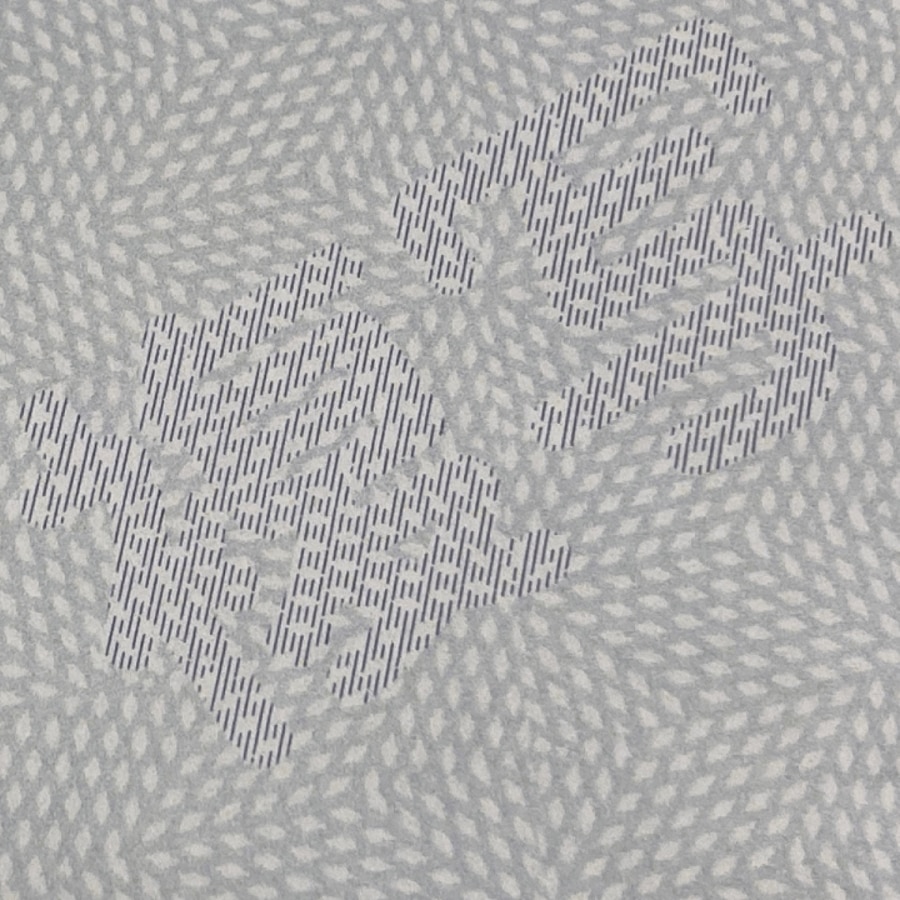

コピー防止加工(コピー牽制) | 人間の目では分かりにくいが、コピー時に「COPY」「複写」などの文字が浮き出る | 〇 | △ |

ステルスインキ(赤外線などで可視化) | 通常時は透明、特定光源でのみ確認可能 | △~× | ◎ |

蛍光インキ(ブラックライト発光) | 通常時は不可視、UVライトで発光 | 〇 | △ |

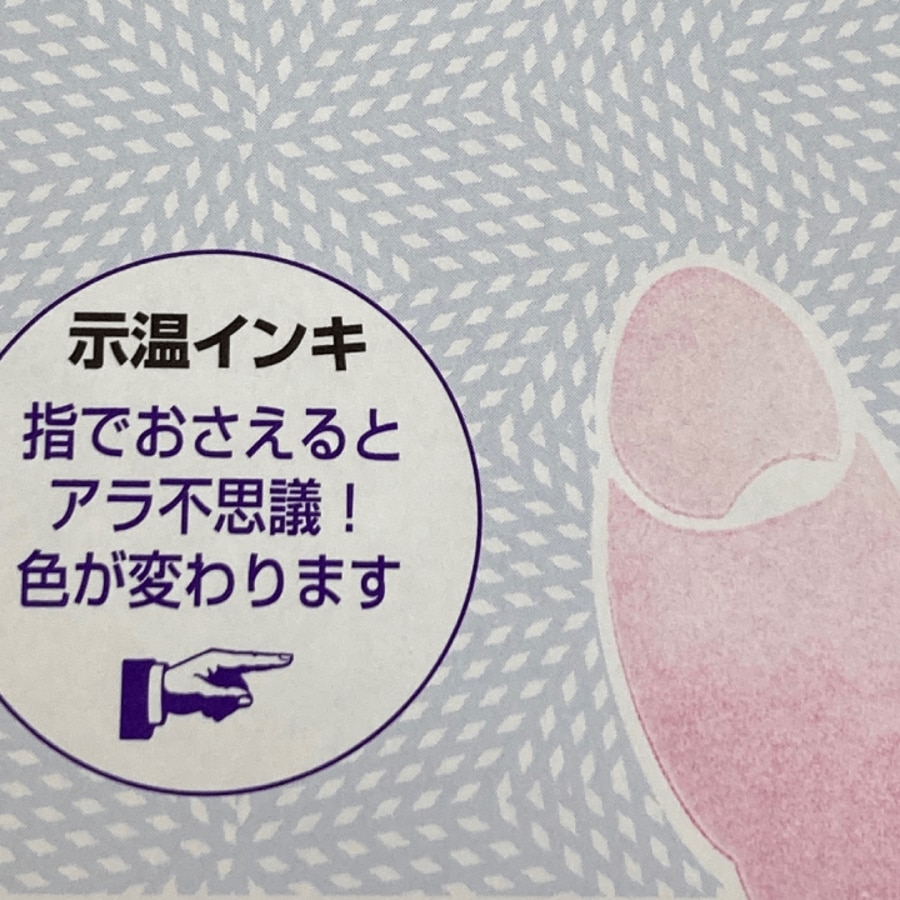

示温インキ | 温度で色が変化し、消えたり浮かび上がる | △~〇 | 〇 |

磁気インキ | 磁性体を含み、専用機器で判別 | × | 〇 |

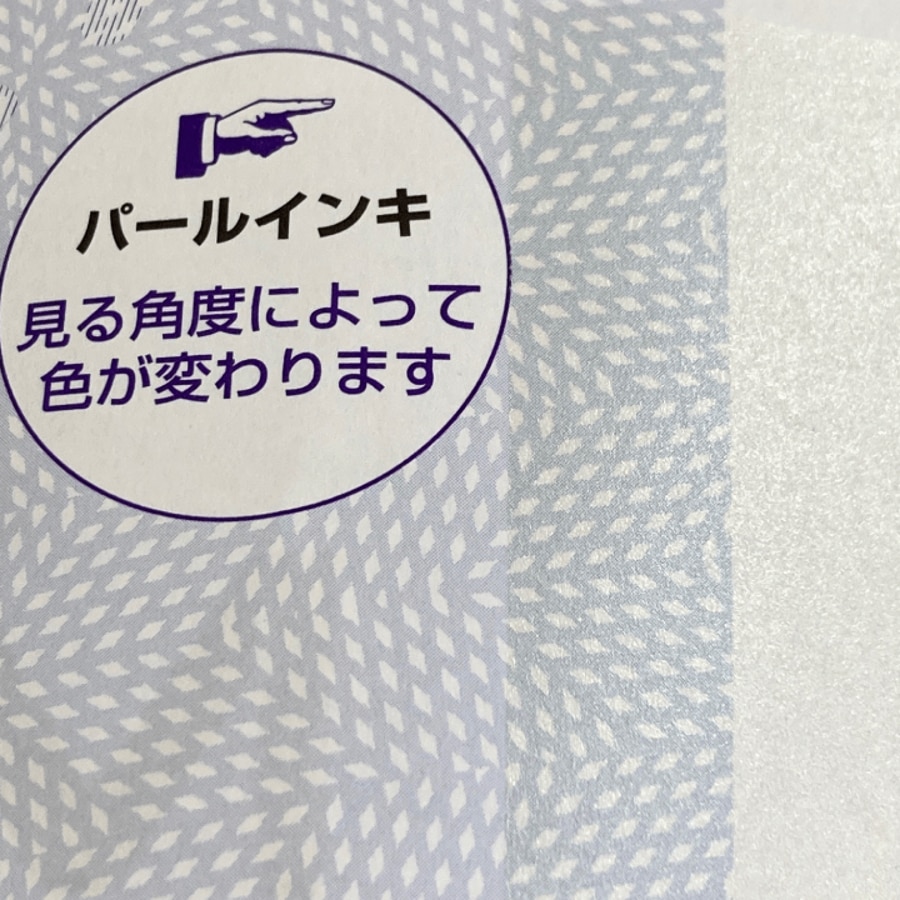

パールインキ | 真珠のような光沢、角度で色変化 | △ | △ |

ホログラム | 立体感ある光学的印刷、コピー困難 | × | ◎ |

※ コスト感:〇=低/△=中/×=高

※ 偽造対策効果:◎=高/〇=中/△=低

企業の用途や予算に応じて、これらの技術を組み合わせて活用することが一般的です。

偽造防止印刷の代表例として、多くの人が日常的に手にする「紙幣」や、「パスポート」などの公的な書類が挙げられます。では、それらにはどのような技術が使われているのでしょうか。

①紙幣の事例紹介(日本銀行券)

2024年7月3日から発行された新しい日本銀行券では、世界で初めて「ホログラム」によって肖像が三次元に見え、回転する技術が採用されました。

さらに、「パールインキ」や「マイクロ文字」、そして「高精細すき入れ(すかし)」など、従来の技術を進化させた偽造防止印刷が施されています。

②パスポートの事例紹介(2025年旅券)

一方、パスポートにおいても偽造防止対策が進んでいます。2025年から発給された新しい旅券では、顔写真ページにプラスチック基材を使用し、文字や顔写真をレーザーで印字・印画する仕様に変更されました。さらに、ICチップを搭載することで、より高度な個人情報の保護が実現されています。

また、これまで都道府県ごとに行っていた旅券作成も、2025年旅券からは国立印刷局で一括作成する方式に変更され、セキュリティ管理の強化が図られています。

このように、紙幣やパスポートといった重要な公的文書では、複数の偽造防止技術を組み合わせることで、高度なセキュリティを実現しています。

こうした対策は公的文書に限らず、商品券や証明書、会員カードなど、偽造リスクのあるあらゆる印刷物にも有効です。複数の技術を組み合わせることで、偽造の難易度を飛躍的に高めることができます。

実際の運用では、文書の性質や用途に応じて、どのような偽造防止対策を施すかを個別に検討することが重要です。

※参考ページ:

新しい日本銀行券の特徴 : 日本銀行 Bank of Japan

https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/n_note/security.htm

旅券(パスポート) 独立行政法人 国立印刷局

https://www.npb.go.jp/product_service/tech/gizou_bousi.html

DX時代における真贋証明の考え方

近年、業務や社会インフラのデジタル化が進む中で、「DX(デジタルトランスフォーメーション)」という言葉が広く使われるようになりました。これは、単なるIT化ではなく、デジタル技術を活用してビジネスや業務のあり方そのものを変革する動きです。

こうした時代の変化に伴い、「印刷物をいかに守るか」から「デジタル情報を正とする設計」へと、真正性に対する考え方もシフトしつつあります。

たとえば、電子契約書やデジタル証明書(オープンバッジなど)では、デジタル原本に対する真正性の検証が可能となり、「印刷されたコピー」はあくまで複製物という扱いになります。

その一方で、「現物が必要な場面」や「オフライン環境での確認」が求められるシーンでは、依然として印刷物の偽造防止技術が強く求められます。

つまり、どちらか一方に偏るのではなく、用途や運用方法に応じて最適な手段を選ぶことが、これからのセキュリティ設計には重要です。

まとめ

偽造防止印刷には、コピー防止、特殊インキ、ホログラムなど、さまざまな技術があります。それぞれに特徴やコスト、導入の難易度があるため、自社のニーズや守りたい情報の重要度に応じた選択が必要です。

また、DX化が進む今、「印刷物を守る」だけでなく、「デジタル情報を前提とした真正性の確保」という視点も欠かせません。

当社では、印刷事業で培った専門知識を活かし、お客様のニーズに合わせた偽造防止対策をご提案しています。ぜひお気軽にご相談ください。